旅よみ 俳壇 旅行読売2024年8月号

松尾芭蕉の『奥の細道』で知られる立石寺(写真/ピクスタ)

【特選】

石段の汗も精進立石寺(りっしゃくじ)

◉世田谷区 石川 昇

<評>何と言っても固有名詞の立石寺の景色が浮かんでくるようだ。あの石段は芭蕉が『奥の細道』で詠んだ「閑(しずけ)さや岩にしみ入る蝉の声」の句で知られる。私も以前、訪ねたが、石段の汗は尊い。季題も適切。

【入賞】

鶯(うぐいす)の初音貼りつく崖の岩

◉伊賀市 箱林允子

<評>全体的に表現が極めて臨場感あり。現場が伝わってくる。特に中七が斬新であった。

常夏の島人急ぐことはせず

◉千葉県酒々井町 梅澤波葉

<評>これは普段使わない、面白い季題の作品。南国の島の風景をうまく省略できて、表していた一句。

荷を下ろし春を惜しむや最上川

◉大田区 豊島 仁

<評>調べを活用して読み手に素直に響いてきた。また地名もならではのもの。感情がのっている作品である。

バルト海夕日転がる白夜かな

◉川崎市 柳内恵子

<評>北ヨーロッパに行くとまさに白夜。観賞するのは難しいが、白夜の状況が見えてきた。夕日の表し方が意表をついていた。

【入選】

残雪の北アルプスに差す朝陽

◉江戸川区 岩井千恵子

靴底に軋(きし)む喪ごころ薄氷

◉宮城県柴田町 大久保和子

新幹線敦賀(つるが)延伸風光る

◉高岡市 大川浩史

春の雨避難解除の畑にも

◉日立市 小野道子

青葉潮(あおばじお)割って出航飛鳥Ⅱ(あすかツー)

◉横浜市 相沢恵美子

富士裾野しだれ桜とすべり台

◉伊予市 福井恒博

全山に一点木曽の山桜

◉市川市 井田千明

宿坊の無といふ静寂春の闇

◉成田市 小川笙力

残雪の白根三山山盧(さんろ)より

◉仙台市 丸山みづほ

夕立や托鉢(たくはつ)僧も軒(のき)を借り

◉鎌倉市 本阿弥光敬

【佳作】

常陸野の眼にも眩ゆき梨の花

⦿茨城県利根町 中澤則明

ハンドルを右へ左へ春の旅

⦿岡崎市 鈴木利喜夫

反時計回りで初の遍路旅

⦿大分市 市山幸江

どの様に何処へ活けても白牡丹

⦿つくば市 有阪貴男

アヤメ背に嫁入り舟のゆっくりと

⦿埼玉県吉見町 青木雄二

万緑をぬけて白煙河渡る

⦿足立区 太田君江

水温むせせらぎの音響きをり

⦿さいたま市 竹内白熊

アンパンと牛乳似合う春ホーム

⦿仙台市 星良子

花冷えの栗駒山に手を合わす

⦿岩沼市 相澤芳信

風死してまだ鳴りやまぬ発車ベル

⦿京都市 松尾昌典

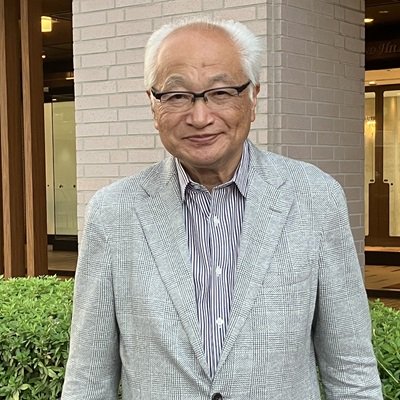

<選者>「玉藻」主宰 星野 高士(ほしの たかし)

神奈川県出身。鎌倉虚子立子記念館館長。テレビ、ラジオでも活躍。句集に『残響』『無尽蔵』『破魔矢』『渾沌』など。

星野先生の総評

なかなか臨場感のある作品が集まったと言えよう。俳句は作る側と読む側の接点がどこかにないと伝わらない。旅をテーマにすると地名や固有名詞が多く出てくるが、そこはいったん引き下がってみたいところだ。それを引いても目に付いたものがあったのは収穫であった。

星野先生のワンポイント俳句講座

「季語とは?」

俳句の必殺技はこの季題。季語と呼ぶか季題と呼ぶかは分かれるが、私は季語は歳時記に載っている活字のこと。その働きがあってこそ季題と呼びたい。そして、この季題あってこそ俳句であると思う。単に置きに行ってしまう句をたびたび見かけるが、やはりこの季題あっての作品をみたいものである。日本は温暖化と言われながらも四季がはっきりしている。その中の季題も作者との出合い。よく吟味して作句したいと熱望しているのである。

【応募方法】

旅で詠んだ俳句、風景や名所を詠んだ俳句をお送りください。特選句には選者の直筆色紙と図書カード、入賞句には図書カードを進呈します。応募には「月刊旅行読売」に添付の「投句券」が必要です。「月刊旅行読売」は全国の書店またはこちらの当社直販サイトで送料無料でお求めいただけます。

(出典:旅行読売2024年8月号)

(Web掲載:2024年6月28日)

※連載「旅よみ俳壇」トップページはこちら

Tweet

Tweet Share

Share