通称で親しまれる寺院のぬくもり

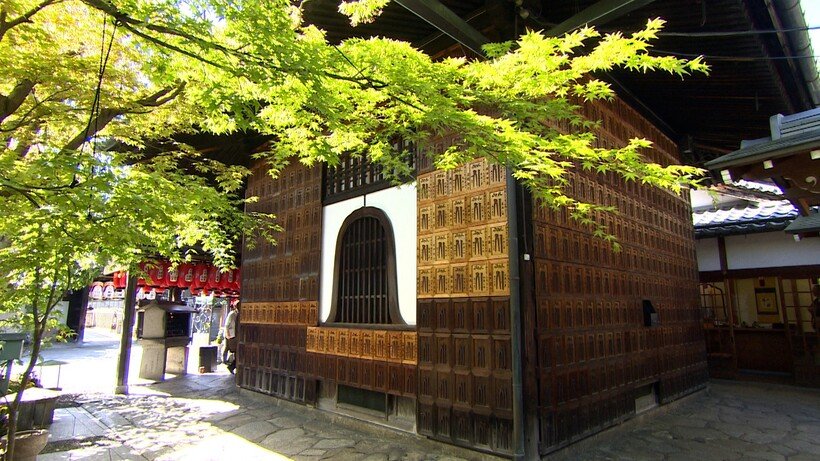

無数のダルマが並ぶ法輪寺の達磨堂

宗派を超えて寺院が集まる「通称寺の会」

「通称寺の会」をご存じだろうか。通称で呼び親しまれる寺院が宗派を超えて集まり、約40年前に発足。現在は39か寺が会員になっており、公式ガイドブック「通称寺巡礼の栞」と、御朱印が貼れる「新訂通称寺納経帳」が各寺院で購入できる。

「だるま寺」の通称で知られる上京区の法輪寺は江戸時代中期の創建。だるま寺の通称は太平洋戦争終結後、日本の復興を祈念して当時の住職が達磨堂を建立したことが由来だ。達磨堂の本尊は「活眼起き上がり達磨大師像」。堂内には、全国から奉納されたダルマが並ぶ。境内の衆聖堂には災禍から守護してくれる「火防(ひぶき)の達磨」や秀吉ゆかりの涅槃仏など、貴重な仏像を安置。2階には森繁久彌、高倉健、原節子といった映画俳優の位牌が祀られている。

所願成就に奉納されただるまさんがたくさん並ぶ達磨堂

伏見区にある勝念寺の通称は「かましきさん」。開山の貞安上人が織田信長から授かった、3体の仏像のうちの1体「釜敷地蔵尊像」が由来だ。釜ゆでで苦しむ亡者の身代わりとなっていることから、苦しみを取り除いてくれる〝身代わり地蔵〞として親しまれてきた。ほかの2体は本堂にあり、「閻魔法王自作霊像」と「多羅観音菩薩像」は通常非公開。萩の寺としても知られ、10月初旬には宝物が公開される。

苦を取り除き、安楽へと導くという勝念寺の釜敷地蔵尊像

下京区の宗徳寺は「あわしまさん」の通称で親しまれる。神殿風の「粟嶋堂」は、室町時代に僧・南慶が虚空蔵菩薩を本地仏として、境内に鎮守社を建立したのが始まり。江戸時代から女性の守り神として信仰され、婦人病平癒、安産子授、良縁祈願などの御利益があると伝わる。女性にゆかりが深いことから人形供養の寺としても有名だ。

宗徳寺の粟嶋堂。江戸時代には孝明天皇や歴代の后妃も参拝した

「釘抜地蔵」の呼び名で知られるのが上京区の石像寺(しゃくぞうじ)だ。弘法大師の開基と伝わり、本尊は大師作といわれる石造地蔵菩薩立像。一説には苦しみを取り除く〝苦抜き〞が転じて、釘抜きになったという。2本の釘と釘抜きが付いた絵馬が奉納される本堂の壁は壮観だ。毎月24日の縁日には、住職の法話があり、地蔵しるこがふるまわれる。

絵馬がびっしりと貼られた石像寺の本堂

京都浪漫悠久の物語「通称で親しまれているお寺めぐり~暮らしの中のパワースポット~」

2025年6月9日(月) よる8時~8時53分 BS11にて放送

京都画報「京都の花」 出演:常盤貴子 2025年6月25日(水)よる8時~8時53分

※内容は変更の場合あり

☛京都府など近畿エリアへのツアーはこちら

(出典:「旅行読売」2025年7月号)

(Web掲載:2025年5月28日)

Tweet

Tweet Share

Share