「ニッポン画家(山本太郎)と訪ねる江戸時代の美」

下鴨神社の祭神、賀茂建角身命(かもたけつぬみのみこと)は文化を残し、文化を守る神様でもあるという

町衆から生まれた芸術、琳派と浮世絵

戦乱の世が終わり、政治が江戸に移った後も文化の中心は京都にあった。その一つが上級町衆から生まれた芸術の流派、「琳派(りんぱ)」だ。江戸時代初期、絵師として活躍した俵屋宗達(たわらやそうたつ)や、文化人として名を馳せた本阿弥光悦(ほんあみこうえつ)によって礎が築かれ、宗達を私淑する天才絵師・尾形光琳(おがたこうりん)によって大成したといわれる。

光琳の代表作である国宝「紅白梅図屏風」は、左京区の下鴨神社の梅がモデルになったと伝わる。境内の御手洗池に掛かる輪橋(そりはし)のたもとに咲く紅梅は「光琳の梅」と呼ばれ、朱塗りの欄干(らんかん)に枝を広げた姿は日本の美そのもの。光琳の創作意欲を大いに掻き立てたに違いない。

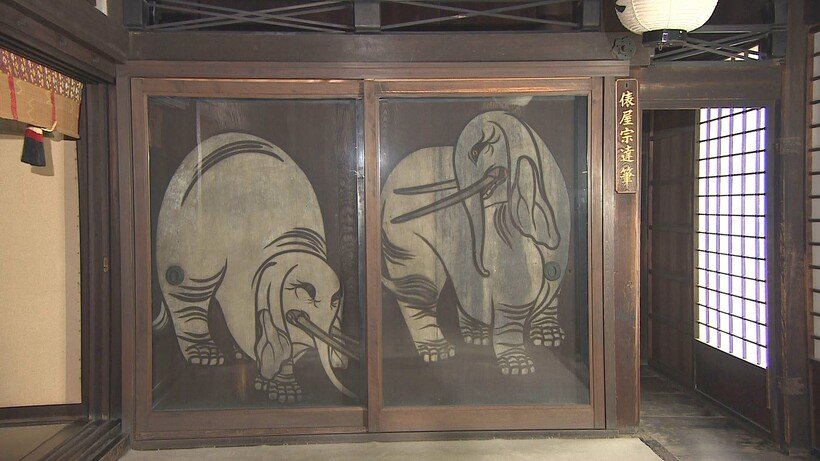

東山区の養源院には、宗達の傑作が残されている。豊臣秀吉の側室、淀殿(よどどの)が父・浅井長政の供養のため二十一回忌に建立した寺で、その後火災で焼失したが、淀殿の妹で二代将軍徳川秀忠の正室であるお江(ごう)が再建した。有名な外廊下の「血天井」は、伏見城の戦いで自刃(じじん)した徳川家臣の血に染まった廊下だ。本堂の玄関の「唐獅子」、廊下の向こうの「白象」の杉戸絵は宗達作。獅子は文殊菩薩の乗り物、象は普賢菩薩の乗り物だと考えられており、「血天井」を釈迦如来にとらえ、本堂は釈迦三尊像の空間になっているという。特別な期間のみ一般公開される松の間には、宗達が描いた唯一の襖絵「岩に老松図」があり、宗達ならではの独創的な筆遣いは、ぜひ一目見ておきたいところ。

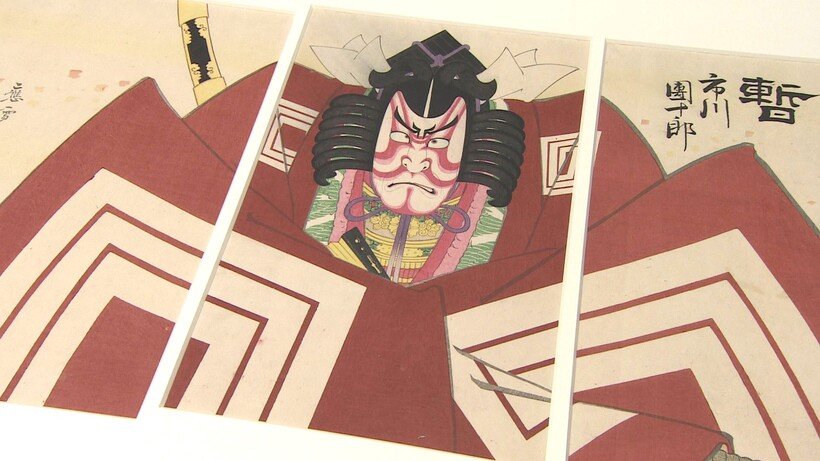

江戸時代に花咲いたもう一つの芸術が「浮世絵」だ。儚い世の中なら、浮かれて暮らそうという風潮から生まれたといわれる。浮世絵の題材は「美人画」「花鳥画」「名所絵」へと移り、多色刷りの錦絵へと進化すると、歌舞伎人気と相まって「役者絵」「歌舞伎絵」へと広がっていった。京都芸術大学では第二代学長・大江直吉が寄贈した、豊原国周(とよはらくにちか)の膨大な浮世絵版画を所蔵。国周は幕末から明治にかけて人気を博した浮世絵師で、なかでも役者絵を得意としていた。これらコレクションの一部は学内にある芸術館で鑑賞できる。

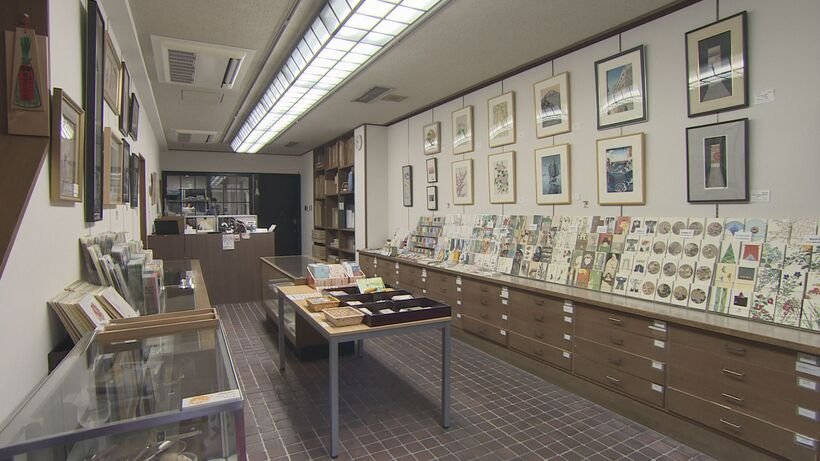

現代にも浮世絵の文化を伝えているのが、1891年に創業した芸艸堂(うんそうどう)。日本で唯一の手摺木版(てすりもくはん)本を刊行する出版社だ。江戸時代から現代までの版木を多数所蔵し、熟練の技で数々の名作を継承する。多色摺り図案集のモチーフをアレンジした木版商品や文具、和雑貨などを制作。併設するショップでも販売しており、京みやげとしても人気が高い。

Tweet

Tweet Share

Share