【伊東潤の 英雄たちを旅する】第17回 足利尊氏と足利

入り口の入徳門に「學校」の額を掲げる史跡足利学校。16世紀に宣教師フランシスコ· ザビエルが「日本国中最も大にして、最も有名な坂東の大学」と記した

プロフィール

伊東 潤(いとう じゅん)

1960年、神奈川県横浜市生まれ。歴史作家。2013年、『国を蹴った男』で吉川英治文学新人賞、『巨鯨の海』で山田風太郎賞を受賞。過去5回、直木賞候補となる。近著に、敗れ去った日本史の英雄たち25人の「敗因」に焦点を当て歴史の真相に迫るエッセー『敗者烈伝』(実業之日本社)などがある。

純粋な軍人で、兵に好かれていた足利尊氏

室町幕府を打ち立てた足利尊氏は、間違いなく天下人の一人だろう。だが天下人としての適性はどうかと問われれば、さほど向いていたとは思えない。

天下人は、堅固な意志、飽くことなき野心、際限のない欲望、縦横無尽の交渉力、強引な政治力、たゆまざる努力、冷酷非情な決断力、何者をも恐れぬ胆力、先を読む眼力、鋭い人間洞察力といった要素が必要だ。しかし尊氏は無類の人のよさから、こうした要素をほとんど持たない。では、なぜ皆がついてきたのかというと、人間的魅力に溢(あふ)れていたからだ。

いわば尊氏は純粋な軍人と言ってよく、軍勢を率いた時は滅法(めっぽう)強いが、政治的手腕には欠けるものがあった。それでも240年も続く室町幕府の礎(いしずえ)を築いたのだから、人の運というのは不思議なものだ。

そんな尊氏が生まれたのは下野邦(しもつけのくに)の足利荘、すなわち現在の栃木県足利市になる。

足利市の史跡と言えば、何をおいても足利学校だろう。その創建については諸説あるが、尊氏の祖先の義兼(よしかね)が創建または復興したという説もあるので、尊氏もここで学んでいたのかもしれない。

日本最古の学校として、足利学校は東国の学問を牽引(けんいん)してきたが、1872(明治5)年に廃校となり、孔子廟(こうしびょう)などわずかな建築物を残すだけになった。それでも昭和末期から平成にかけて、方丈(ほうじょう)・書院などの建築物や美しい庭園が復元され、当時の雰囲気が偲(しの)ばれるようになった。

足利学校の北に隣接するのが、足利氏宅跡(あしかがしたくあと)に建てられた鑁阿寺(ばんなじ)だ。足利氏宅は平安時代末期に前述の義兼によって築かれ、その中に大日如来を祀(まつ)った持仏(じぶつ)堂を設けていたことから、発展して鑁阿寺となった。寺の周囲には土塁と堀がめぐらされており、鎌倉時代の武士の館の形式に則った方形居館(ほうけいきょかん)となる。足利氏宅跡は国指定史跡で、鑁阿寺の本堂は国宝、鐘楼(しょうろう)と経堂(きょうどう)は重要文化財に指定されているので必見だ。

水堀と土塁に囲まれた足利氏館(鑁阿寺)は、鎌倉時代の典型的な武士の居館として日本100 名城(日本城郭協会)に選定

鑁阿寺の南、大門通沿いにある足利尊氏公像

北西に足を延ばせば、市民の憩いの場の織姫公園があり、その南端には産業振興と縁結びで有名な足利織姫神社がある。この神社の社殿は昭和になってから再建されたものだが、朱塗りの社殿が新緑に映える初夏が美しい。

高台に立つ足利織姫神社は織物の町·足利らしく機織(はたお)りの神を祀る。ここからの関東平野の夜景は日本夜景遺産

5月にツツジが咲く織姫公園も眺めが良い

また足利織姫神社から徒歩15分ほど戻ったところに太平記館がある。こちらは1991(平成3)年のNHK大河ドラマ「太平記」の放送を記念して建てられた観光情報館で、ドラマに出演した俳優さんたちが実際に着た甲冑(かっちゅう)などが展示されている。レンタサイクルの貸し出しも行っており、また栃木名物や土産の大半はここで手に入るという。

天下人としては影が薄い足利尊氏だが、そのさっぱりした性格と気前のよさから末端の兵にまで好かれていたという。そうした人間臭さこそ、天下人にふさわしい資質なのかもしれない。そんな好人物尊氏が、美しい足利の町で生まれ育ったというのも、偶然ではない気がする。

文/伊東 潤

写真協力/栃木県観光物産協会、足利市

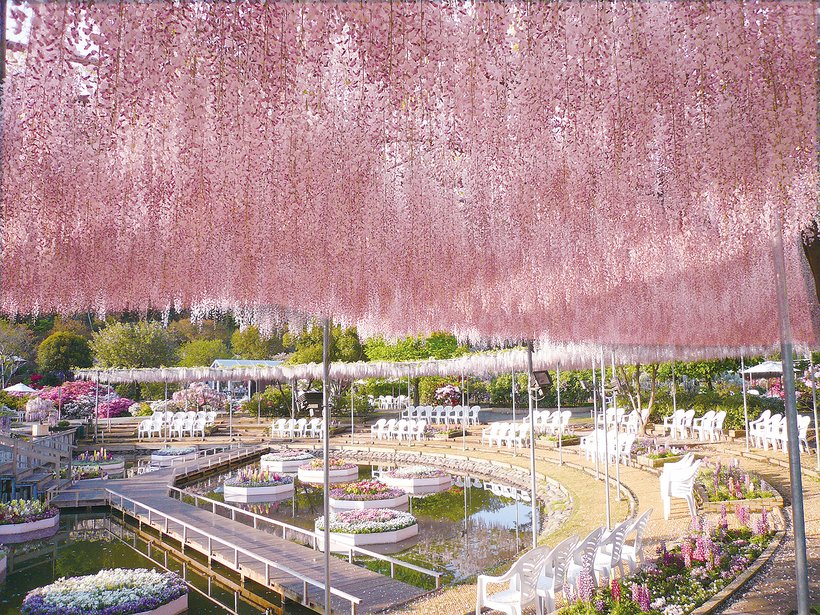

足利の名所、あしかがフラワーパークは足利駅の隣の駅。藤は5月中旬までが見頃

英雄メモ🖋

足利尊氏(あしかがたかうじ)[1305 ~ 1358]

室町幕府の初代将軍。初めは高氏と名乗ったが、後に後醍醐(ごだいご)天皇の諱(いみな<生前の実名>)・尊治から1字を賜り、尊氏に改名。後醍醐天皇が計画した鎌倉幕府倒幕(元弘の乱)に対し、幕府軍として西上したが、倒幕に転じて六波羅探題(ろくはらたんだい<京都の守護、朝廷の監視、西国の政務を担った機関>)を倒し、鎌倉を攻め滅ぼした新田義貞(にったよしさだ)とともに建武の新政の功臣となる。その後、天皇との関係が悪化して建武の乱が起こり、これに勝利して京都に光明天皇を擁立し(北朝)、1336(建武3)年、新たな武家政権を開き、征夷大将軍となった。

[足利学校への交通]

両毛線足利駅から徒歩10分、または東武伊勢崎線足利市駅から徒歩15分

[観光の問い合わせ]

TEL:0284-43-3000(足利市観光協会)

※記載内容はすべて掲載時のデータです。

(出典:「旅行読売」2024年6月号)

(Web掲載:2025年7月20日)

Tweet

Tweet Share

Share