【旅の記憶】インド夢幻紀行 五木寛之

2023年9月30日で91歳を迎える作家の五木寛之さん。「旅から旅への人生」をふり返り、忘れられない旅について寄稿していただいた。五木さんの記憶に焼き付いた旅の風景とは――。

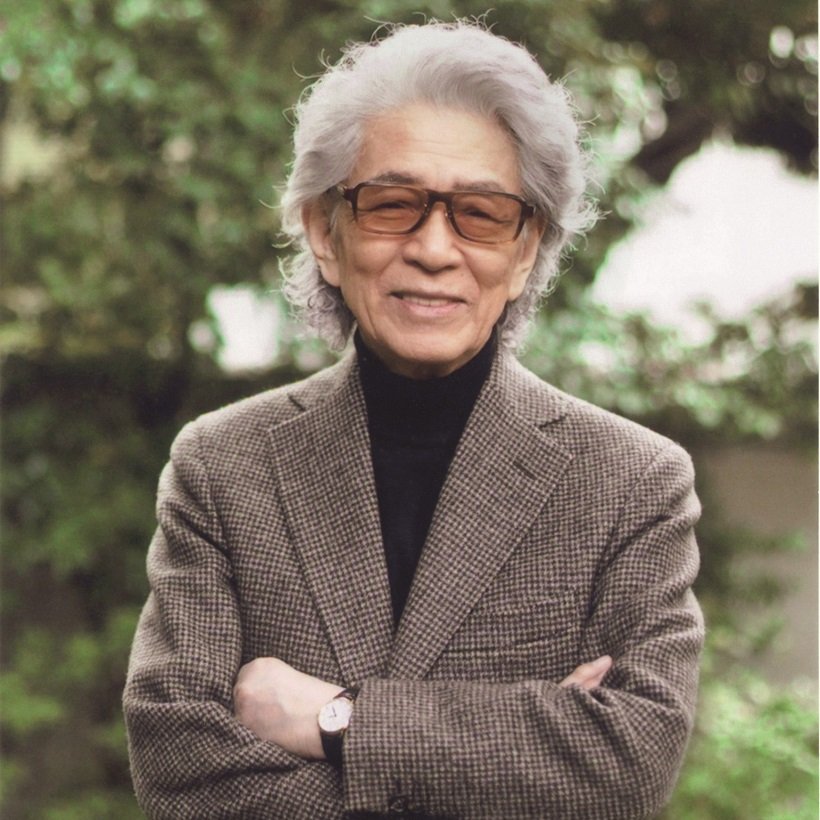

五木寛之(いつき・ひろゆき)

1932年、福岡県生まれ。作家。早稲田大学露文科中退後、編集者などを経て『蒼ざめた馬を見よ』で直木賞、『青春の門 筑豊篇』で吉川英治文学賞を受賞。『大河の一滴』『百寺巡礼』『孤独のすすめ』『親鸞』『生きるヒント』など数々のベストセラーを執筆。

ずっと旅から旅への人生だったような気がする

私にとって「はじめての旅」といえば、たぶん私の幼児期の旅だ。まったく記憶に残っていないので、当時のことは思い出すことができない。

私の両親は、ともに学校の教師だった。ふたりともそれぞれ地方の師範学校を出て、福岡の小学校に勤めていたらしい。昭和の初期、世界恐慌のさなかである。多くの人々が、新たな進路を求めて日本列島を離れた時代だ。

私の両親もそうだった。まだ赤ん坊の私を連れて、朝鮮半島に渡ったようだ。たぶん、それが私の「生まれてはじめての旅」だったのだろう。

下関から連絡船に乗って玄界灘をこえ釜山(プサン)へ。そして見知らぬ異国の街へ。年月を経て、いまや九十歳。振り返ってみれば、ずっと旅から旅への人生だったような気がする。

私にとって、現住所は旅の前進キャンプのようなものだった。住所も転々とした。両親の勤務先が変わるたびに転校することになる。小学校を3度、中学も3度変わった。いわば旅が私の日常だったと言っていい。

鮮明に心に焼き付いているインド旅行の印象

マスコミの渦中に身を投じてからも、国内、国外の旅が続いた。ふり返ってみると、旅から旅への暮らしだったような気がする。

そんなあわただしい日々の中で、ふと思い出す風景がある。

それはブッダの足跡をたどってインドを旅した時の記憶だ。年月を経て、数々の旅のディテールが次第に薄らいでいくなかで、そのインド旅行の印象だけは、鮮明に心に焼き付いているのである。

「インドには、呼ばれる人と呼ばれない人がいるのよ」と、故・瀬戸内寂聴さんが言っていたことを思い出す。

もう何十年も昔のことだ。その年、私は出版社の仕事でインドを訪れることになった。

ブッダが最晩年にガンジス河のあたりを旅したことは、よく知られている。数人の弟子たちとともに、徒歩で歩き続けた旅だった。ブッダはその途中で、体調を崩し、山林の中で死を迎えることになる。

その足跡の一部をたどってみようという企画だったのだ。

いま数十年を経て思い返すと、いくつかのシーンが幻(まぼろし)のように浮かびあがってくる。

前後の脈絡なしに脳裏によみがえる断片的な記憶だ。

ガンジス河は、青くキラキラと光っていた

その一つ。

ガンジスの水が青かったという印象である。ガンジス河といえば、私たちは写真や映像で見る大混雑のシーンを、だれもが連想するだろう。濁った水の中に身をひたし、岸辺の群衆は押し合いへし合いして祈りを捧げる。水は黄褐色に濁り、祈りの声と音楽が響き渡る。

ガンジス河に関しても、そんなイメージが私の記憶の中に焼き付いていたのだ。

しかし、ブッダの足跡をたどってガンジス河上流の岸辺に立った時、私は信じられない思いで目を見張った。

そこはブッダが小舟で対岸に渡ったと伝えられる場所だった。空は晴れて、対岸には白い砂の中州(なかす)がくっきりと見えた。私が一瞬、まばたきしたのは、目の前の風景が強い違和感を覚えさせたからである。

なんと、目の前を流れるガンジス河は、青くキラキラと光っていたのだ。

青い、といっても真っ青ではない。淡いブルー。

そのあたりは、下流のにぎやかなガンジス河とはまったく違って、それほど人影もなく、水は澄んでいる。音楽も祈りの声も聞こえない。

二千数百年も昔、ここをブッダは小舟で対岸に渡ったのだ、と考えると、言葉にならない感動が湧きあがった。

「青いガンジス河なんて、あるわけないじゃないか。目の錯覚だよ」

と、帰国後、私の話を聞いた友人は言う。しかし、私が見たのは確かに薄い青みをおびたガンジスの流れだった。

〈ガンジスの流れは青かった〉

さまざまな旅の記憶の中で、今もその光景は消えない。

(出典:「旅行読売」2023年11月号)

(WEB掲載:2024年1月11日)

Tweet

Tweet Share

Share