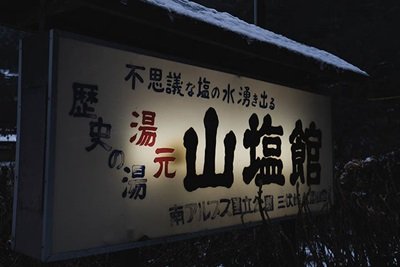

【紅葉の秘湯】“塩泉”と地歌舞伎が伝わる秘境の村 鹿塩温泉 湯元 山塩館(2)

製塩所の窯で薪(まき)を燃やして水分を蒸発させる昔ながらの山塩づくりを受け継ぐ「塩じい」こと、先代の平瀬長安さん。山塩は数量限定で販売している

「塩じい」が作る「幻の塩」

【紅葉の秘湯】“塩泉”と地歌舞伎が伝わる秘境の村 鹿塩温泉 湯元 山塩館(1)から続く

宿の敷地内にある小さな製塩所を見せてもらった。「源泉を蒸発させて塩を作ります」と言って平瀬さんが手押し井戸ポンプを押し下げて源泉(井戸水)を出してくれた。なめてみるとかなりしょっぱい。山塩館から始まる大鹿村の製塩の歴史は、明治時代に遡(さかのぼ)る。今も「塩じい」の愛称で親しまれている先代の平瀬長安(ながやす)さんが、朝から夕方まで源泉を煮込んで塩作りをしている。精製される塩の量は源泉のわずか3%足らず。「幻の塩」と呼ばれるゆえんだ。

この塩を使った料理が宿の自慢だ。野生鹿のロティ(オーブン焼き)は、低温でじっくりと焼き上げ、山塩を付けて食べる。にがり成分の少ない塩が軟らかい鹿肉の旨味を引き立ててくれる。朝食の大鹿豆腐も山塩でいただく。大豆本来の味がダイレクトに感じられる。「採れたての安全な地元食材を、手を加え過ぎず、自分たちが本当においしいと思う料理にしてお出しします」と平瀬さんは言う。華美で豪勢な料理ではなく、素材の良さを活かしつつひと手間加えた料理が並ぶ。

客室は、現在使用している10室すべてが川と山側に面しているので、窓から紅葉を眺められる。庭にはエドヒガンザクラの大木もあり、春には部屋から花見ができる。3階の3室は19年にリニューアルし、ベッドを備えた和モダンな客室になった。ほかの客室も24年12月から工事に入り、営業再開は25年2月の予定だ。

300余年の歴史がある大鹿歌舞伎の秋の定期公演は、10月第3日曜。村の子どもは小学生の時から歌舞伎を習うといい、いかに住民に愛され、伝承されているかがわかる。紅葉期に舞台を見れば、心身ともにリフレッシュできそうだ。

文/田辺英彦

大鹿歌舞伎(市場神社舞台)

大鹿歌舞伎は300余年続く農村歌舞伎で、国指定の重要無形民俗文化財。映画「大鹿村騒動記」でも重要な役割を果たす。春は大磧(たいせき)神社、秋は市場(いちば)神社の舞台で定期公演が行われる。大鹿歌舞伎保存会には、役者をはじめ太夫、着付け、大道具などの裏方もそろい、衣装や道具類も自前で持っている。

■秋は毎年10月の第3日曜、春は5月3日。12時開演/無料/飯田線伊那大島駅からバス32分、鹿塩下車徒歩3分/中央道松川ICから21キロ/TEL0265-39-2100(大鹿村教育委員会)

🍁紅葉の見頃:10月中旬〜11月中旬

TEL:0265-39-1010

住所:大鹿村鹿塩631-2

客室:全10室

温泉:ナトリウム―塩化物強塩冷鉱泉

1泊2食料金(1人分):

2人1室利用 平日1万8850円~・休前日2万500円〜

1人1室利用(繁忙期を除く)平日2万1050円〜・休前日2万2700円〜

日帰り入浴:不可

交通:飯田線伊那大島駅からバス32分、鹿塩下車徒歩10分(送迎あり、要予約)。バスタ新宿から高速バス3時間45分の松川インター下車、バスに乗り換え45分の鹿塩下車、以下同じ/中央道松川ICから21キロ

※料金などは掲載時のデータです。

(出典:「旅行読売」2024年10月号)

(Web掲載:2024年12月7日)

Tweet

Tweet Share

Share