開化期日本の胎動を知る(1)―「明治日本の産業革命遺産」世界遺産登録10周年―

恵美須ヶ鼻造船所跡<萩>

長州藩の居城・萩では、吉田松陰の門下生・木戸孝允が洋式船の製造を具申し、藩はそれを認め、造船所を建設。1856年に丙辰丸、1860に庚申丸という2隻の洋式帆船を製造し、進水させた。山口県萩市椿東5159-14

わずか半世紀余りで日本は工業立国の土台を築いた。近代の重工業化を今に伝える各地の足跡が、世界文化遺産に登録されて今年で10年を迎える。「明治日本の産業革命遺産」の歴史と魅力を訪ねる。

黒船来航に始まる産業革命

1853年、ペリー率いる黒船4隻が浦賀沖に来航し、翌年、200年以上にわたる徳川幕府の鎖国政策は終わりを告げる。危機感を募らせた幕府や諸藩は、欧米列強の脅威に対抗すべく近代化を推し進めていった。特に海軍力の増強に力を注いだ。

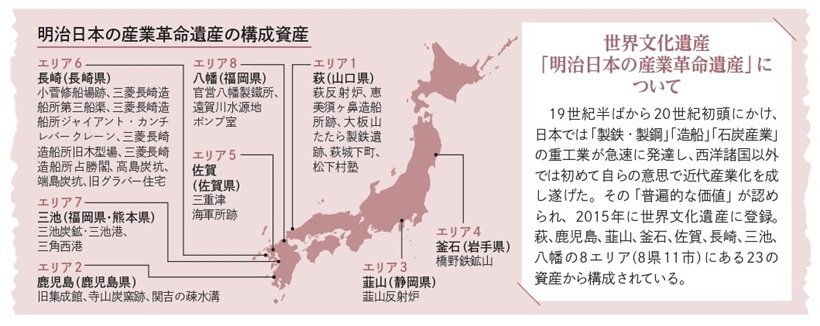

古来のたたら技術による砂鉄銑を使い鋳造したが、うまくいかず、鉄鉱石を原料とした高炉技術を導入した。そこで西洋の技術を参考に、試行錯誤の時代が始まる。時同じくして複数の地で近代産業化とエネルギー(石炭)の供給が進められた歴史が、世界遺産「明治日本の産業革命遺産」の特徴の一つで、8エリア23もの遺産群によって世界遺産を構成している。

幕府は防衛体制を整えるため西洋の知識を吸収し、1855年に長崎に海軍伝習所、1861年には長崎製鉄所や長崎造船所の前身となる長崎鎔鉄(ようてつ)所などを建設していく。

薩摩藩主・島津斉彬(なりあきら)は欧米の脅威を強く感じ取り、殖産興業政策を行った。その中核を担ったのが、旧集成館だ。製錬所、反射炉などからなる、わが国初の洋式工場群で、反射炉では鉄製大砲の鋳造に挑戦した。

旧集成館機械工場<鹿児島>

旧集成館機械工場

薩摩藩主島津氏の別邸・仙厳園

日本に現存する最初期の洋式工場建築物で1865年に完成。イギリスやオランダから輸入した機械類を用いて船舶関連の金属加工などを行った。現在は歴史博物館。鹿児島市吉野町9698-1

蒸気船と大砲を造れ

薩摩藩は蘭書の訳本を参考にしながら試行錯誤の末、1855年に日本初の蒸気船「雲行丸(うんこうまる)」の建造に成功する。1863年の薩英戦争で集成館を焼失するが、すぐに再建。造船、製鉄、紡績、ガラスなどの事業に注力していった。

佐賀藩では長崎警護の任に当たっていたため、藩主・鍋島直正が他藩に先駆けて西洋科学の情報を入手できた。1861年までには薩摩藩の雲行丸に次いで、木造外輪蒸気船「凌風丸(りょうふうまる)」の建造に成功している。

製鉄・製鋼の近代化への道のりも興味深い。1857年、幕府の命で現在の静岡県韮山に、4本の煙突を持つ連双式反射炉2基が建造された。

韮山反射炉<韮山>

提供:伊豆の国市

江戸湾防衛のため幕府の命を受けた韮山代官・江川英龍(坦庵)は、金属溶解炉の反射炉を含む大砲鋳造所を建設。耐火煉瓦で築かれ、英龍の子・英敏が完成させる。静岡県伊豆の国市中268

わが国最大級の鉄鉱床がある岩手県釜石周辺の製鉄は幕末に始まる。1858年、連続して銑鉄(せんてつ<炭素が2%以上の鉄>)が生産できる国内初の高炉で、大量の鉄づくりの一歩を踏み出す。明治初期までに高炉を7か所に計13基建設。「鉄の町」釜石の礎だ。その生産工程を伝える高炉場跡や鉄鉱石の採掘場跡、炉を造る花崗岩の石切場跡などが残る。

橋野鉄鉱山<釜石>

釜石市提供

現存する日本最古の高炉跡。盛岡藩が蘭書をもとに伝統的な施工技術と西洋技術を融合させ、銑鉄の生産に成功。従来のたたら製鉄とは異なり、連続しての操業が可能となった。岩手県釜石市橋野町2-15-16

■世界遺産登録10周年記念ホームページ

2025年7月に世界遺産登録10年を迎える8エリア、23の構成資産を動画などでわかりやすく紹介。〝SNS映え〟するような資産の写真の撮り方も丁寧にガイドしているのが特徴。

※詳細はホームページから

産業遺産情報センター

「明治日本の産業革命遺産」について、パネルや映像で詳しく紹介している。導入展示で、遺産の概要や世界遺産登録までの道のりを解説。メイン展示では、わずか半世紀で産業国家へと成長していったプロセスを案

内するとともに23の構成遺産の価値や歴史全体を紹介。資料室では史料や写真、証言などを見聞することができる。来館は要事前予約。

東京都新宿区若松町19-1(総務省第二庁舎別館)/10時~16時30分/原則土・日曜、祝日、年末年始休/無料/🆓0120-973-310

※公式サイトはこちら

開化期日本の胎動を知る(2)―「明治日本の産業革命遺産」世界遺産登録10周年―へ続く(4/3公開)

協力:産業遺産国民会議

※記載内容はすべて掲載時のデータです。

(出典:「旅行読売」2025年5月号)

(Web掲載:2025年4月2日)

Tweet

Tweet Share

Share