蔦屋重三郎とは 大河ドラマ「べらぼう」の世界(1)

遊郭の女性たちからあつく信仰されてきた九郎助稲荷など6社を祀(まつ)る吉原神社。御朱印も人気。TEL:03-3872-5966(千束稲荷神社)

2025年の大河ドラマは「べらぼう~ 蔦重栄華乃夢噺(つたじゅうえいがのゆめばなし)~」。江戸中期に版元としてヒット作を連発し、多くの有名戯作(げさく)者や浮世絵師を世に送り出した名プロデューサー、蔦屋重三郎(つたやじゅうざぶろう)の生涯を描く。彼が生まれ育ち、のし上がっていった吉原周辺と店を構えた日本橋で足跡をたどり、その作品世界を紹介する。

吉原を縦横無尽に駆け巡り日本橋で天下を手中に収める

地下鉄日比谷線入谷駅から金美館(きんびかん)通りを歩き、蔦重こと蔦屋重三郎が生まれ育った吉原を目指す。日本橋葺屋町(ふきやちょう<現在の日本橋人形町の東側>)にあった吉原遊郭が1657年、浅草日本堤(現在の台東区千束)へ移転したことから、新吉原ともいう。

まずは吉原の西に鎮座する吉原神社を参拝。明治時代に吉原遊郭内の九郎助(くろすけ)稲荷など5社を、昭和に入り吉原弁財天を合祀(ごうし)した。蔦重も商売繁盛を祈願したのだろうか。

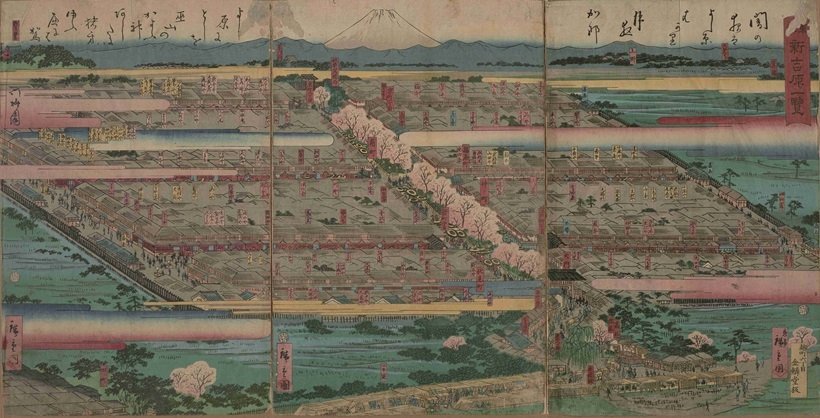

歌川広重による『東都新吉原一覧』(国立国会図書館デジタルコレクション)。吉原は幕府が江戸で唯一公認した遊郭だった

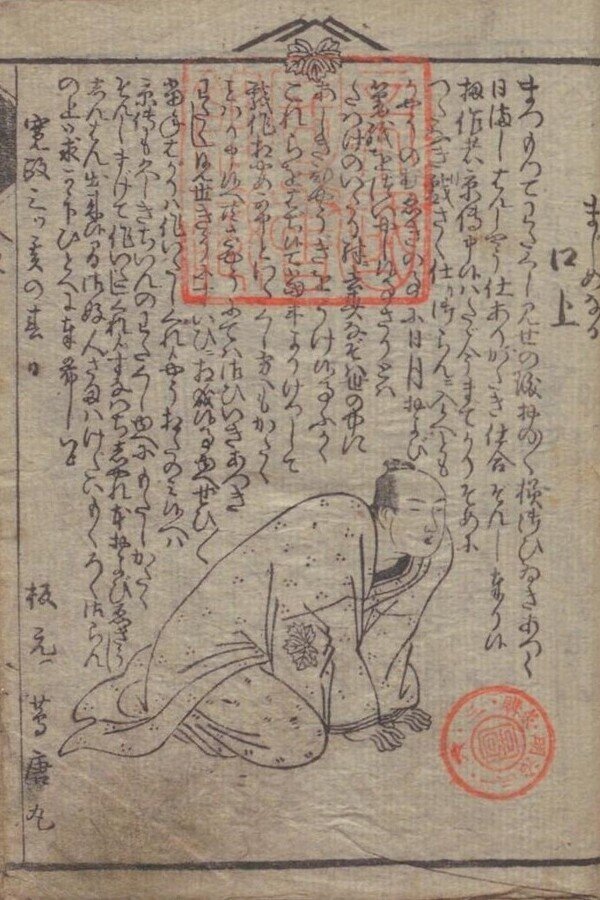

山東京伝の黄表紙『箱入娘面屋人魚(はこいりむすめめんやにんぎょう)』(国立国会図書館デジタルコレクション)に描かれている蔦重

近くの吉原会館には、物販や観光案内を行う「江戸新吉原耕書堂(こうしょどう)」が25年1月にオープン。蔦重や吉原の情報を仕入れよう。吉原大門(おおもん)跡の先の斜めにカーブしている道の一角に、蔦重は書店の耕書堂を開いた。「江戸の出版王」の出発点だ。彼はそこで『吉原細見(さいけん)』を販売し、戯作者の大田南畝(なんぼ<蜀山人『しょくさんじん』>)、山東京伝(さんとうきょうでん)、曲亭馬琴(きょくていばきん)、絵師の葛飾北斎(かついしかほくさい)、喜多川歌麿(きたがわうたまろ)らの作品を次々と世に送り出した。

蔦重の活躍の源について、台東区文化振興課の堀田聡さんは「人の往来が多く文化の発信地でもあった吉原に生まれ育ったことで、多くのことを吸収し、人脈を築いていったのではないでしょうか」と推察する。

「江戸新吉原耕書堂」は耕書堂を模した施設として25年1月にオープン(イメージ)。10時~17時/第2月曜(祝日の場合は翌日)休、年末年始休(開館期間は26年1月12日まで)/無料/TEL03-5246-1118(台東区文化振興課大河ドラマ活用推進担当)

「大河ドラマを機に地元の人たちも吉原の伝統文化を復活させようと意気込んでいます」と台東区文化振興課の堀田聡さん

遊郭を後にする客が振り返ったという見返り柳は、かつて山谷(さんや)堀脇の土手にあった。隅田川から山谷堀へと猪牙舟(ちょきぶね)に乗って吉原へ遊びに行くのは江戸の男たちの贅沢(ぜいたく)でもあった。堀は暗渠(あんきょ)化されて公園として整備され、ビルの向こうには東京スカイツリーがそびえ立っている。

客が名残惜しんで吉原を振り返った場所に立っていたことが見返り柳の名の由来(写真/台東区)

山谷堀公園内には往時を伝える猪牙舟の模型が展示されている(写真/台東区)

正法寺(しょうぼうじ)で蔦重とその先祖や子孫の墓をお参りする。蔦重は幼い頃、喜多川家の養子となり、蔦屋は喜多川家の屋号だ。台東区民会館9階には「べらぼう 江戸たいとう 大河ドラマ館」がオープン。ドラマの概要や登場人物の衣装、小道具などが展示されている。

文/荒井治幸 写真/齋藤輝樹ほか

大河ドラマ「べらぼう」の世界(2)へ続く(5/3公開)

「べらぼう 江戸たいとう 大河ドラマ館」はドラマの世界を紹介する(写真は台東区民会館のイメージ)。9時~16時30分/第2月曜(祝日の場合は翌日)休、年末年始休(開館期間は26年1月12日まで)/800円/TEL03-4330-1409【主催:台東区大河ドラマ「べらぼう」活用推進協議会】

吉原発祥の東京の郷土料理

桜なべ中江

最盛期には20軒以上の店があったという吉原の名物・桜なべ。1905年創業の中江では、登録有形文化財の店内で味わえる。脂がのったこだわりの生の桜肉を使用し、そのうま味を堪能できる。写真は極上ロース桜なべ3480円。

■17時~21時30分(土・日曜、祝日は11時30分~13時30分、16時~20時30分)※予約がおすすめ/月曜(祝日の場合は翌日)休、年末年始休/TEL03-3872-5398

※ホームページ👉こちら

モデルコース

入谷駅(地下鉄日比谷線)

①吉原神社

②江戸新吉原耕書堂(吉原会館)

③吉原大門跡

④耕書堂跡

⑤見返り柳

⑥桜なべ中江

⑦山谷堀公園

⑧正法寺

⑨山東京伝机塚の碑

⑩べらぼう 江戸たいとう

大河ドラマ館(台東区民会館)

⑪葛飾北斎の墓(誓教寺)

⑫蜀山人の碑

上野駅(地下鉄日比谷線)

小伝馬町駅(同)

⑬耕書堂跡

小伝馬町駅

蔦屋重三郎の生涯

1750年 吉原に生まれる

72年 吉原大門前に「耕書堂」を開業

75年 『吉原細見※』の出版を始める

80年 黄表紙※の出版を始める

83年 耕書堂が日本橋通油町に進出

91年 寛政の改革※により黄表紙などが取り締まられ財産の一部を没収される

92年 喜多川歌麿の美人大首絵が大ヒット

94年 東洲斎写楽の役者絵を発行

97年 病気により48歳で死去

※吉原細見…吉原遊郭の案内書 ※黄表紙…世相を風刺した挿絵入りの読み物

※寛政の改革…老中・松平定信が財政立て直しのため、質素倹約を図ろうとして推進した政策

Tweet

Tweet Share

Share