蔦屋重三郎とは 大河ドラマ「べらぼう」の世界(2)

遊郭の唯一の出入り口であった吉原大門。現在は「よし原大門」と書かれた街灯が道の両脇に立っている

2025年の大河ドラマは「べらぼう~ 蔦重栄華乃夢噺(つたじゅうえいがのゆめばなし)~」。江戸中期に版元としてヒット作を連発し、多くの有名戯作(げさく)者や浮世絵師を世に送り出した名プロデューサー、蔦屋重三郎(つたやじゅうざぶろう)の生涯を描く。彼が生まれ育ち、のし上がっていった吉原周辺と店を構えた日本橋で足跡をたどり、その作品世界を紹介する。

蔦重ゆかりの人々の旧跡を巡る

浅草寺本堂北側の駐車場の一角には、山東京伝机塚の碑が立つ。京伝が愛用した机にまつわる文が刻まれている。浅草通りを上野駅方面へ。葛飾北斎が眠る誓教寺(せいきょうじ)に寄る。北斎の墓は小さな建屋の中に安置。正面に「画狂老人卍(まんじ)墓」と刻まれ、扉を開けると墓石の横側に「飛登魂(ひとだま)でゆく気散(きさん)じや夏の原」と北斎の辞世の句が彫られていた。

弟が亡き兄をしのんで建てた山東京伝机塚の碑。京伝は9歳の時に親から買ってもらった机を生涯愛用し、100点を超える戯作を書いたという

『冨嶽三十六景』などの浮世絵で知られる葛飾北斎の墓。「扉を自由に開けて辞世の句をご覧ください」と誓教寺住職の本多英之さん。TEL03-3841-5631

上野公園の南側、黒門跡の近くには蜀山人の碑もあるので訪れたい。台東区内には蔦重ゆかりのスポットが点在しているので、台東区循環バス「めぐりん」や地下鉄などを利用するのもおすすめ。大河ドラマ館の来館記念証で無料で乗車できるシャトルバスも運行する予定だ。

吉原で成功を収めた蔦重は、1783年、耕書堂を一流の書店が立ち並んでいた日本橋通油町(とおりあぶらちょう<現在の日本橋大伝馬町『おおでんまちょう』>)へ移転させる。地下鉄日比谷線で小伝馬町駅へ移動し、旧日光街道沿いに耕書堂跡の解説板を見つけた。蔦重はこの地で浮世絵の黄金期を築き、48 歳でその生涯を閉じた。

日本橋通油町の耕書堂跡には解説板が立つ。この店から喜多川歌麿の「美人大首絵」や東洲斎写楽の「役者絵」シリーズが生まれた

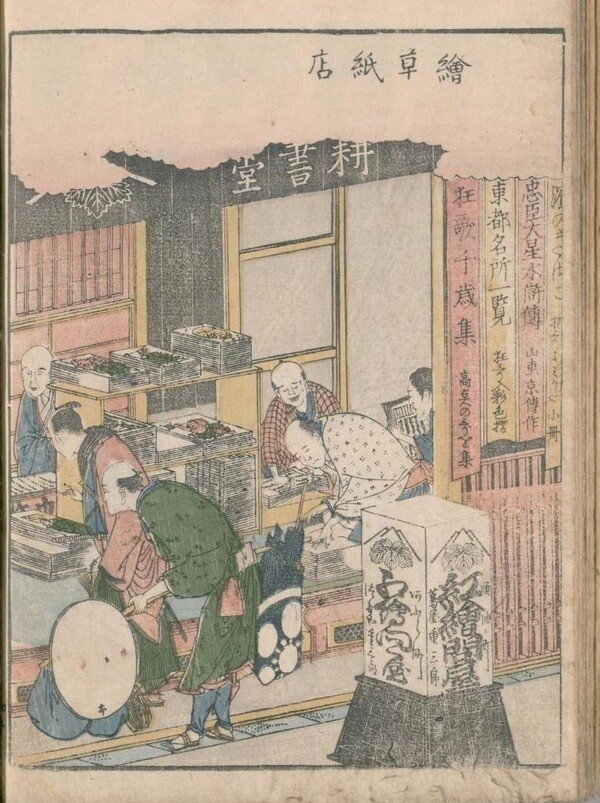

葛飾北斎の『画本東都遊』(国立国会図書館デジタルコレクション)に耕書堂の様子が描かれている。当時のにぎわいが分かる

耕書堂跡近くの刷毛(はけ)専門店・江戸屋は1718年創業の老舗。12代目店主の濵田捷利(はまだかつとし)さんは、地元の有志に呼びかけ、「蔦屋重三郎を学ぶ日本橋の会」を発足させた。「勉強会を重ね、地域全体で盛り上がっています」と笑顔で語る。刷毛は印刷には欠かせない道具だった。「蔦重と仕事をした摺師(すりし)たちが江戸屋の刷毛で浮世絵を伝えていったのではないか」と濵田さん。そんな想像を膨らませながら、大河ドラマへの期待も高まっている。

文/荒井治幸 写真/齋藤輝樹ほか

江戸屋の濵田捷利さんは「後世に名を残す人物たちの面倒をみてきた蔦重を地元の誇りに思い、勉強会を重ねています」と大河ドラマへの期待を込める

モデルコース

入谷駅(地下鉄日比谷線)

①吉原神社

②江戸新吉原耕書堂(吉原会館)

③吉原大門跡

④耕書堂跡

⑤見返り柳

⑥桜なべ中江

⑦山谷堀公園

⑧正法寺

⑨山東京伝机塚の碑

⑩べらぼう 江戸たいとう

大河ドラマ館(台東区民会館)

⑪葛飾北斎の墓(誓教寺)

⑫蜀山人の碑

上野駅(地下鉄日比谷線)

小伝馬町駅(同)

⑬耕書堂跡

小伝馬町駅

蔦屋重三郎の生涯

1750年 吉原に生まれる

72年 吉原大門前に「耕書堂」を開業

75年 『吉原細見※』の出版を始める

80年 黄表紙※の出版を始める

83年 耕書堂が日本橋通油町に進出

91年 寛政の改革※により黄表紙などが取り締まられ財産の一部を没収される

92年 喜多川歌麿の美人大首絵が大ヒット

94年 東洲斎写楽の役者絵を発行

97年 病気により48歳で死去

※吉原細見…吉原遊郭の案内書 ※黄表紙…世相を風刺した挿絵入りの読み物

※寛政の改革…老中・松平定信が財政立て直しのため、質素倹約を図ろうとして推進した政策

Tweet

Tweet Share

Share