コラム 蔦重とは何者か(作家 増田晶文)

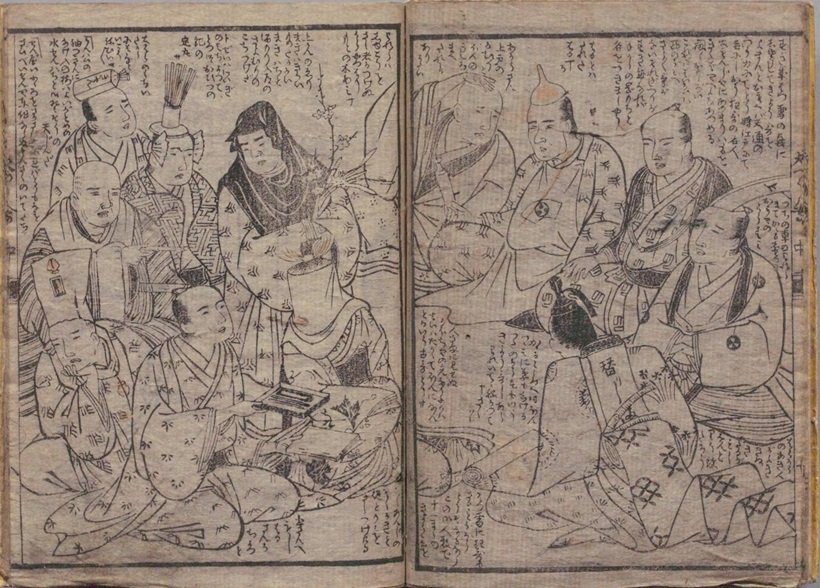

恋川春町(こいかわはるまち)の黄表紙『吉原大通会(よしわらだいつうえ)』(国立国会図書館デジタルコレクション)の一場面。狂歌師たちの宴席に蔦重(前列左から2人目)も参加している

18世紀後半の江戸を席巻した本屋「蔦重」

蔦屋重三郎は18世紀後半の江戸を席巻した本屋で、町衆からは親愛と憧憬(しょうけい)を込めて「蔦重」と呼ばれていた。

蔦重は話題作を連発し、戯作(げさく)や浄瑠璃にも登場する有名人で、彼の本屋「耕書堂」は江戸の名所に数えられるほど。「蔦重」は紛れもなく当時のトップブランドだった。

とはいえ、現在の感覚なら、ただの〝本屋の主人〟がそこまで人気を得たことに疑問や違和感を覚えるのでは?

だが、本は当時の江戸で最大のマスメディアであり、本屋が身近かつ有力な情報発信基地だった。世の流行や動静、事件は紙媒体を介して広まっていく。木片に文字や絵を彫り、和紙に摺(す)られた本や讀賣(よみうり<かわら版>)が、新聞、雑誌、テレビ、ラジオどころか、インターネットの役割まで担っていた。そのことを知れば、蔦重の存在の大きさが理解できよう。

吉原から飛び出した時代の寵児

蔦重は1750年、吉原に生まれ、この町で育っている。彼は吉原ガイドブック『吉原細見』をきっかけに存在感を高める。吉原は性の欲望が渦巻く魔界に違いないが、四季折々に派手なイベントを催す江戸でナンバーワンの観光スポットでもあった。蔦重の細見は分かりやすい地図と正確な情報で大好評を博す。

吉原の名花、花魁(おいらん)は美貌と教養、プライドを誇るスターで、彼女たちのファッションは町娘の注目の的。蔦重は遊女を浮世絵に仕立てた豪華なビジュアルブックを制作し、吉原人気に拍車をかけた。蔦重が紙媒体で吉原のPR活動に尽くした功績は大きい。

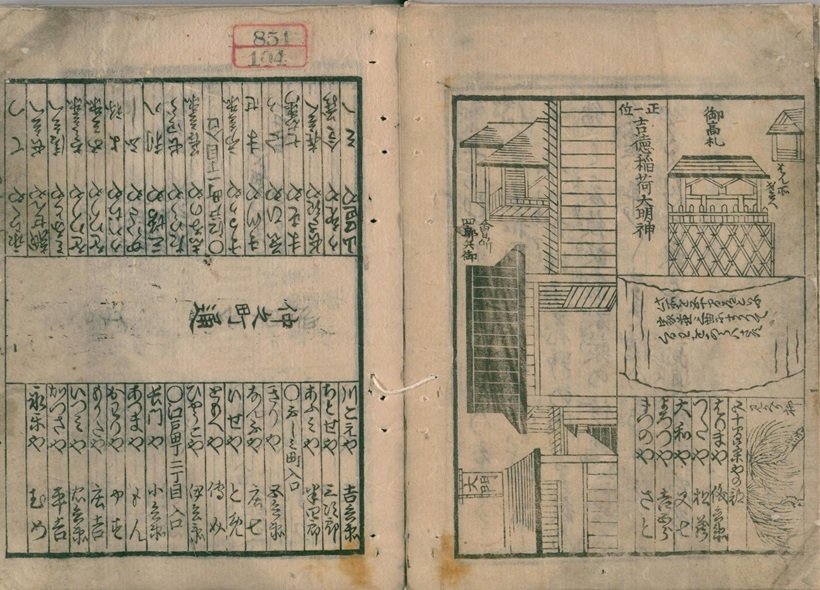

吉原の遊郭を詳細に紹介した『吉原細見』(国立国会図書館デジタルコレクション)。蔦重が飛躍する礎となった

次いで彼は安永期(1772~81年)に誕生した草双紙の新機軸「黄表紙(きびょうし)」で大ブレイクする。黄表紙は肩の凝らないエンタメ本で、見開きいっぱいに展開する挿画がメイン。滑稽や諷刺、諧謔(かいぎゃく)、韜晦(とうかい)などをたっぷり利かせ、粋や通という江戸っ子の美学を加味した。蔦重の黄表紙は町人と武家の枠を越え、江戸の青年から絶大な支持を受けた。

初期の蔦重が手掛けた錦絵本『青楼美人合姿鏡(せいろうびじんあわせすがたかがみ)』(国立国会図書館デジタルコレクション)。北尾重政と勝川春章の共作

さらに蔦重は「狂歌」にも進出する。狂歌は和歌のパロディー、その精神は黄表紙と同一線上にある。この戯(ざ)れ歌が天明期(1781~89年)に大ブームとなった。蔦重は狂歌集を編むばかりか、四分五裂していた狂歌界を糾合してみせた。こうして彼は、江戸の文壇を仕切るパトロンにのし上がっていく。

幕府の弾圧にも屈しない反骨精神

安永、天明の為政は田沼意次(おきつぐ)が仕切っていた。彼の重商主義は、江戸を贅沢(ぜいたく)一色に染め上げた。しかし田沼は失脚し、松平定信(さだのぶ)が幕閣の中心に。

定信は田沼政治を一蹴(いっしゅう)し、綱紀粛正と贅沢禁止の施策を打ち出す。世にいう「寛政の改革」だ。

蔦重は戯作(げさく)でこの改革を痛烈におちょくった。しかも、これが大当たりとなる。耕書堂には客が押し寄せ、摺(す)ったばかりで墨の乾かぬ紙を、製本もせずに売ったというエピソードまで残っている。江戸っ子は為政者を恐れぬ彼の心意気と蛮勇(?)に喝采を送った。

しかし当然のごとく御上(おまみ)は激怒、蔦重は財産の半分を没収されるという憂き目に遭う。この弾圧で蔦重の擁していた主力作者も筆を折ったり、大スランプになったりと苦境に陥った。出版界への締め付けもいっそう強化され、蔦重は再起不能と噂された―。

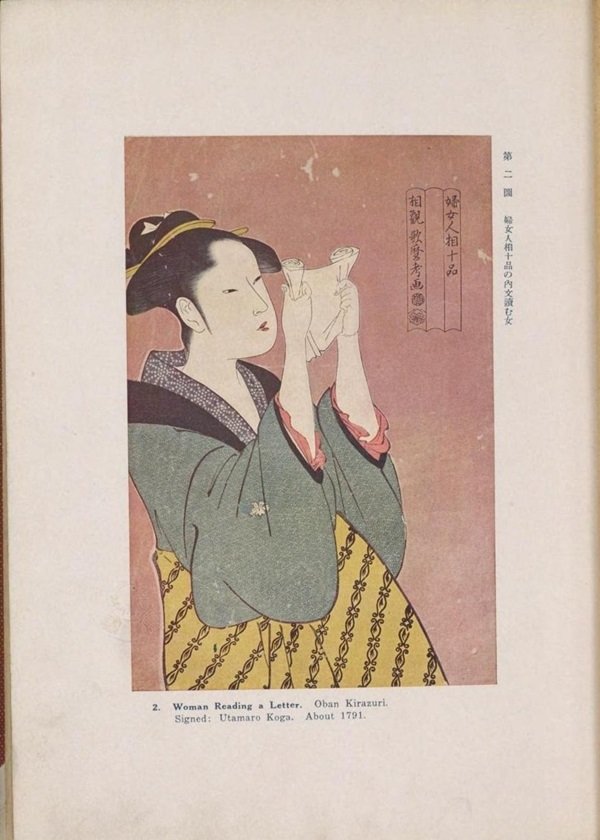

それでも蔦重は不屈の反骨ぶりを発揮する。今度は喜多川歌麿(うたまろ)を起用し、艶(つや)っぽいくせに瑞々(みずみず)しい、豪華な美人大首絵(おおくびえ)という新趣向で巻き返しを図った。江戸の民は美人画に熱狂、歌麿は当代一の浮世絵師に躍り出る。蔦重と耕書堂の名声も再び東都に響いた。

喜多川歌麿の美人大首絵『婦女人相十品(ふじょにんそうじゅっぽん)文読む女』(国立国会図書館デジタルコレクション)

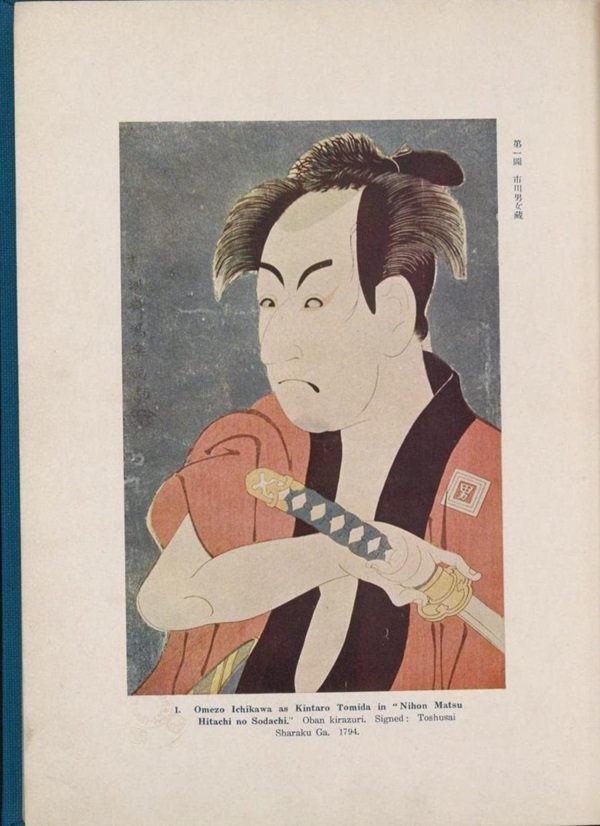

蔦重は役者絵でさらなる大当たりを狙う。起用されたのは謎の絵師、東洲斎写楽(とうしゅうさいしゃらく)。蔦重は一挙に28枚発表というセンセーショナルな方法で写楽をデビューさせる。こうしたケレン味たっぷりのプロモーションは蔦重ならでは。町衆は写楽のアバンギャルドなタッチに息をのんだことだろう。

東洲斎写楽の役者絵『初代市川男女蔵(いちかわおめぞう)の奴一平(やっこいっぺい)』(国立国会図書館デジタルコレクション)

寛政中期になると、蔦重は曲亭馬琴(きょくていばきん)や葛飾北斎(かつしかほくさい)、十返舎一九(じっぺんしゃいっく)ら気鋭の若手を売り出そうと動き出す。だが、蔦重は江戸病( 脚気<かっけ>)を患っていた。病は重篤となり、1797年に帰らぬ人となる。享年48だった。

現代に継承されるプロデュース手法

出版という江戸の最大最強のメディアに関わって四半世紀、蔦重は時代の流れに掉(さお)さし、時に抗(あらが)いながら町衆の嗜好(しこう)と心情を作品に投影してみせた。その手腕と業績は再評価に値する。

改めて考証すると―蔦重の手掛けた出版物はコミックやアニメ、ライトノベルといった現代のエンタメ、ポップカルチャーの源流となり、キャラクタービジネスにまで及んでいることに気づく。

しかも彼は、手掛けたソフトを複合させ、メディアミックスやタイアップの手法で売り出した。前述した「吉原―遊女―ビジュアルブック―集客―トレンド醸成」の手腕はその好例で、現代にも継承されるノウハウだ。

大所高所ではなく、常に庶民サイドからモノを言うスタンスも評価したい。笑いにまぶして世相をチクリと刺し、為政者に臆することなく反骨精神を発揮する姿勢は、時代を超えて共感を得るキーポイントと言えよう。

全盛期から250年の歳月を経て、蔦重は大河ドラマの主人公に抜擢(ばってき)され、大きな注目を集めようとしている。紙媒体の衰退、既存メディアとネットメディアの対立、政治の不安定などが指摘される令和の時代こそ、江戸のメディア王から学ぶところは多い―。

文/増田晶文

ますだ・まさふみ

1960年、大阪府生まれ。98年に『果てなき渇望』で文藝春秋Numberスポーツノンフィクション新人賞を受賞。2010年から小説にシフトし、『稀代の本屋 蔦屋重三郎』『楠木正成 河内熱風録』(共に草思社)などを出版。蔦重関連では24年10月刊行の『蔦屋重三郎 江戸の反骨メディア王』(新潮社)、25年1月に発刊予定の『蔦屋重三郎外伝』(講談社)もある。

※記載内容は掲載時のデータです。

(出典:「旅行読売」2025年2月号)

(Web掲載:2025年5月4日)

Tweet

Tweet Share

Share