【お得きっぷで鉄旅へ】コラム 旅のすべては青春18きっぷから学んだ(旅の文筆家・蜂谷あす美)

上越線湯檜曽(ゆびそ)駅にて。旅のスタイルがリュックサックなのも学生時代から今に至るまで変わらない

帰省でその味を覚える

大学入学に伴い出身地の福井から上京し、初めての帰省を敢行したのは2008年4月末のこと。入会して間もない鉄道研究会の部室で、時刻表を繰り、「とりあえず普通の行程で」と居住地の川崎市から東海道本線と北陸本線の普通列車を乗り継ぎ、12時間かけて福井まで帰った。

わたしが鉄道趣味の扉を開いたのは高校生の頃で、遅咲きの部類に入る。図書館などで鉄道趣味誌をひとりこっそりと繰る日々を送っていた。ところが進学、すなわち鉄研入会により状況は一変。趣味誌と時刻表に囲まれた部室には同好の士が集まり、鉄道談議に花を咲かせていた。そうした環境下で未成熟の鉄道ファンだったわたしは知識を増やし、青春18きっぷの存在を知った。

その頃の青春18きっぷは1万1500円で1日当たり2300円。先の帰省の乗車券代がおよそ8000円だったことを考えると格安である。加えて「遠くへ連れていってくれる存在」として鉄道に憧れを抱いた身にとって「JR線全線乗り放題」は、あまりに甘美な響きだった。

故郷の越美北線も青春18きっぷで何度も乗車した

2回目の帰省は、同年8月、東京発大垣行きの「ムーンライトながら」から始まった。手にはもちろん青春18きっぷ。当時は「ムーンライト」と愛称の付けられた夜行快速列車が各方面で運行し、指定席券を購入すれば青春18きっぷで乗車できた。日付が変わった瞬間から青春18きっぷを使い始めれば、1回分で丸1日の乗り放題が叶(かな)う。大垣からは東海道本線や山陰本線、舞鶴線、小浜線を乗り継いで福井に帰った。そこで学んだのは「帰省も遠回りしたら旅になる」ということ。のちに東北経由、果ては北海道経由の帰省へと発展。その思いは今も変わらない。

「青春18きっぱー」の心強い味方だった、快速ムーンライトながら

また、1枚を複数人で使えたことから、地元滞在時には「日帰りで京都まで行かない?」と友人に声をかけ、2回分を消化した。友人には旅の詳細を事前に伝えておらず、蓋を開ければ行きも帰りも普通列車というハードな行程だったが、幸い機嫌を損ねることもなく、その友人とは今も良好な関係が続いている。

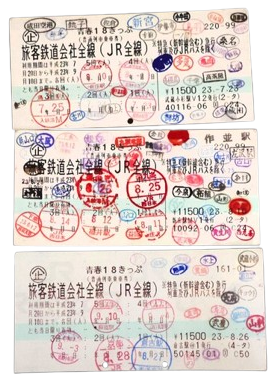

「途中下車印」を求める

1年生の冬の時点で、早くも青春18きっぷ旅に慣れ、どんどん距離を延ばしていった。といっても大阪発博多行きの「ムーンライト九州」での山陽本線乗り通しや、友人の実家がある青森から東京まで東北本線で南下するだけなど、行程はざっくりしたもの。すでに目覚めし鉄ちゃん魂は、たくさん乗ることこそが青春18きっぷの醍醐(だいご)味と認識していたのだ。街歩きやグルメなどの旅情は皆無で、唯一の楽しみは、改札で「途中下車印」のおねだり。きっぷを使いきる頃には券面いっぱいに下車印が押されていた。

大学4年生の夏休みに使用した途中下車印まみれの青春18きっぷ

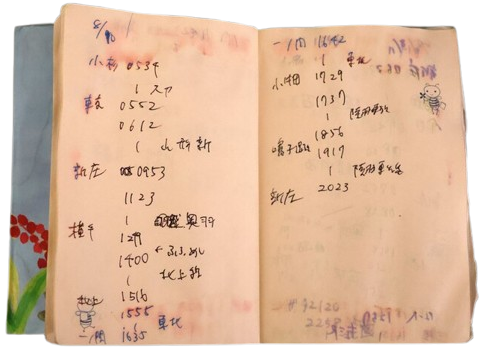

3年生ともなれば、まだ乗ったことのない路線、とりわけローカル線を攻める複雑な旅に繰り出すようになるものの、前夜に「さて、明日の行程と宿泊先はどうしよう」と時刻表を繰る始末。経路を決めずに出かけられるフリーきっぷの長所が、自分の無計画な性格と見事にマッチ。加えて、携帯電話から宿のネット予約ができる時代になっていたことにも助けられた。このいい加減具合は現在も続いている。

行程をメモしていた当時のノート。現在はスマホに移行

そしてJR全線完乗へ

記録をひも解くと、大学4年生の夏休みには青春18きっぷ3枚(15回分)を消化。JR全線の6~7割に乗車し、「完乗」を意識し始めた。社会人になってからは未乗区間最優先の旅を続け、2年目の14年12月には青春18きっぷを使った2泊3日の旅で美祢(みね)線、可部(かべ)線、吉備(きび)線、和田岬線に乗車し、JR西日本を完乗。翌15年1月には、青春18きっぷを活用して新潟方面に出かけ、別途、特急券と乗車券を買い、ガーラ湯沢でJR全線完乗を果たした。

思うままにどこまでも行ける、好きなだけ乗れる。初めて青春18きっぷを手にした頃に覚えた興奮は、今も私の心に受け継がれている。そして、青春18きっぷの旅で身に付けた考えや行動は、今の私を形作っているといっても過言ではない。

文・写真/蜂谷あす美

日本海沿いを走る夏の五能線の車窓

Tweet

Tweet Share

Share