【大阪・関西万博】地球に優しいパビリオンを巡り、未来の社会に思いをはせる(2)~ドイツ館・コモンズB館~

一周2キロの大屋根リング。エスカレーターやエレベーターのほか、トイレも備えている

ドイツの循環型経済について理解を深める

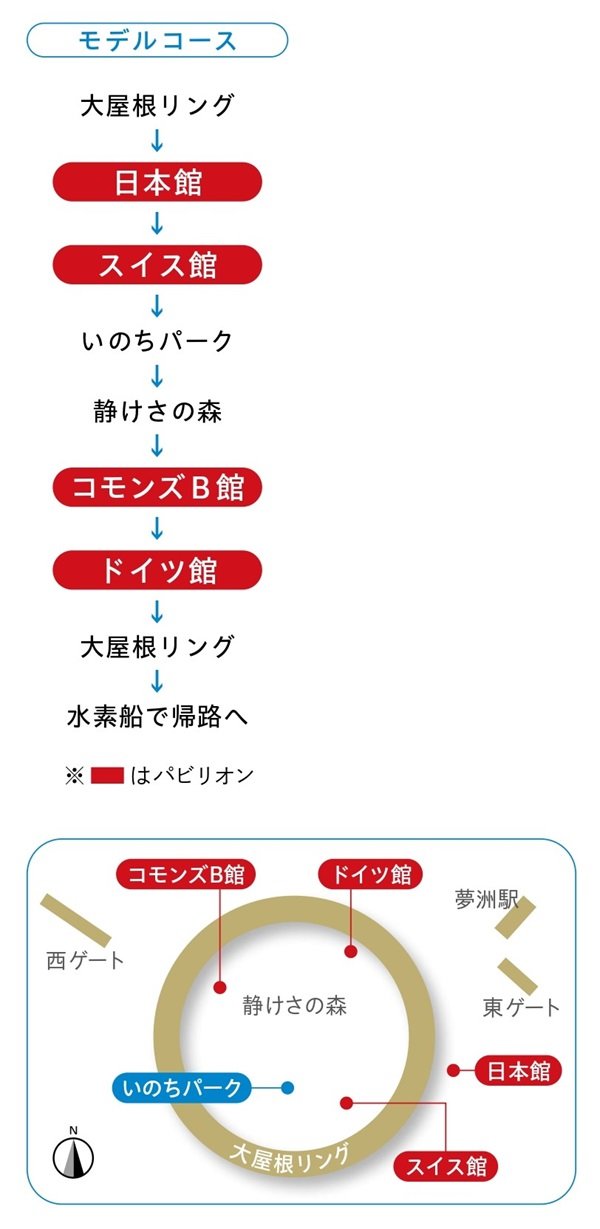

【大阪・関西万博】地球に優しいパビリオンを巡り、未来の社会に思いをはせる(1)~日本館・スイス館~から続く

次に訪れたのは、ドイツ館。「わ!ドイツ」の大きな文字を見上げていると、屋外ステージでにぎやかなライブが始まった。建物自体がリサイクル建材でできており、建築・景観・展示が一体化しているのが特徴だ。入場時にぬいぐるみの形をした音声ガイド「サーキュラー」を渡され、さまざまな視点からドイツの循環型経済について理解を深めていく。

日常のエコ活動についてドイツ人スタッフに聞いてみると、「飲み物はリサイクルできる瓶を選んで買っている」「外出先でのコーヒーはいつもマイボトル」といった答えが。ドイツでは再生可能エネルギーの完全導入を目指し、すでに水素列車が運行していることも知った。

ドイツ館

循環経済「サーキュラーエコノミー」

外壁に「わ!ドイツ」のメッセージ。「わ!」には、循環の「環(わ)」、調和の「和(わ)」、感嘆の「わ!」の三つの意味が込められる。

循環がテーマの建物は、大小さまざま。隣接する大屋根リングから全容が見える © German Expo Pavilion / Hotaka Matsumura

循環型の暮らしに思いをはせ、ゆっくり回るソファでひと休み

ドイツ館スタッフのクリストファー・ヘッカーさん(右)とベンヤミン・クーンさん

おしゃべりガイド「サーキュラー」は日本のカワイイ文化をヒントに生まれた

共同館「コモンズ」もおすすめ

パビリオンの予約を取っていない人の心強い味方が、共同館「コモンズ」だ。「一度にたくさんの国を回った気分を味わいたい人におすすめ。校外学習の先生からも、前もって学んでおくと、興味が湧いてくるという声をもらいました」と、日本国際博覧会協会広報メディアチームの池淵広伸さん。「コモンズB館」では陽気なレゲエ音楽や各国の民芸品に触れるだけで心が躍った。

アフリカ・中南米・オセアニアの26か国が集まる「コモンズB館」。コーヒーの試飲や民族衣装の試着、動物のはく製展示もある

ジャマイカパビリオンのスタッフ、ケビン・バークさん(右)と博覧会協会広報の池淵さん。背景には伝説的なレゲエ歌手ボブ・マーリー像も。発泡スチロールなどのリサイクル素材でできている

万博は地球の未来に思いを巡らせ、〝実験する場〟でもある。日本館やドイツ館が掲げる「循環」が印象に残り、ごみの分別ステーションや自動走行の「ごみ箱ロボ」、リユース食器などの取り組みも目を引いた。どこへ行っても人が多いのに、きれいだった。私も自分なりのSDGsを心がけ、できることからやってみようと誓った。帰路は西ゲートから国内初の水素船に乗り、脱炭素の未来を思い描いた。

文/仲底まゆみ 写真/宮川 透

「静けさの森」。日本の里山を彩る樹木計約1500本が植えられ、万博記念公園からも移植されている

次世代の乗り物、水素燃料電池船「まほろば」🚢

大阪はかつて水運で栄え、「水の都」と呼ばれた。地元で創業した岩谷(いわたに)産業が開発した水素で動く万博会場へのアクセス船。クリーンエネルギーとされる水素と空気中の酸素でつくった電気で動くので、運航時のCO₂排出量はゼロ。大きな振動や音、燃料の臭いもなく次世代の船として注目される。

運航区間 ユニバーサルシティポート ― 夢洲

運航時間 片道約30分

料金 片道:3000円/往復:5000円

※ 西ゲートから夢洲船着場まで無料バスあり

【アクセス】

電車:大阪メトロ中央線夢洲駅すぐ

バス:JRゆめ咲線桜島駅から駅シャトルバス(要予約)など

車:夢洲会場へ自家用車では来場できない。尼崎、舞洲、堺の万博P&R駐車場(要予約)にとめ、P&Rシャトルバスを利用

※チケット予約や入場料などの詳細は公式Webサイトを参照👉こちら

※記載内容は掲載時のデータです。

(出典:旅行読売2025年9月号)

(Web掲載:2025年7月30日)

Tweet

Tweet Share

Share