小泉八雲と妻・セツが出会い、暮らした「ご縁の国 島根へ」1日目/松江市

小泉八雲旧居。小さいながらも四季の移ろいを感じられる庭は八雲のお気に入りだった

2025年9月に放送が始まったNHK連続テレビ小説「ばけばけ」は、作家・小泉八雲とその妻・セツがモデル。二人が出会った松江、八雲が憧れた出雲を訪ね、島根の魅力を再発見しよう。

東京からもラクラク!島根へGO!

✈飛行機✈

【羽田空港からの所要時間】

◎出雲縁結び空港 …1時間25分

◎萩・石見空港 …1時間30分

◎米子鬼太郎空港 …1時間20分

🚞鉄道🚞

【松江駅までの所要時間】

東京駅から東海道・山陽新幹線-伯備線

幹線-伯備線-山陰線経由で約3時間30分

【浜田駅までの所要時間】

東京駅から東海道・山陽新幹線-山口線経由で約7時間/新大

阪駅から東海道・山陽新幹線-山口線経由で約4時間45分

宍道(しんじ)湖は夕日の名所。八雲もこの夕日を愛(め)でたことだろう

小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)は明治中期の1890年に来日し、その6年後に帰化した。「耳なし芳一(ほういち)」「雪女」などの怪談で八雲を記憶している人も多いだろう。

「八雲」の名は出雲国にかかる枕詞(まくらことば)の「八雲立つ」にちなむ。そこで思い浮かぶのが『古事記』に登場する次の和歌。

八雲立つ 出雲八重垣(やえがき) 妻籠(つまご)みに

八重垣作る その八重垣を

出雲に降(くだ)ったスサノオノミコトがクシナダヒメと暮らすために八重垣を建てた際に詠んだ一首で、日本最古の和歌ともされる。英訳版『古事記』に感銘を受けて来日を熱望したハーンが、帰化する際の日本名に「八雲」を選んだのも腑(ふ)に落ちる。

そんな小泉八雲と妻・セツについて知るために最初に訪れたいのは、松江市の小泉八雲記念館と小泉八雲旧居だ。八雲の曾孫(ひまご)である小泉凡(ぼん)さんが館長を務める記念館では八雲の生涯を紹介するとともに、2026年9月6日まで企画展「小泉セツ―ラフカディオ・ハーンの妻として生きて」を開催。セツは士族の娘として生まれながら困窮した一家を支え、八雲の住み込みの世話係に。やがて二人は惹(ひ)かれあい、夫婦となる。

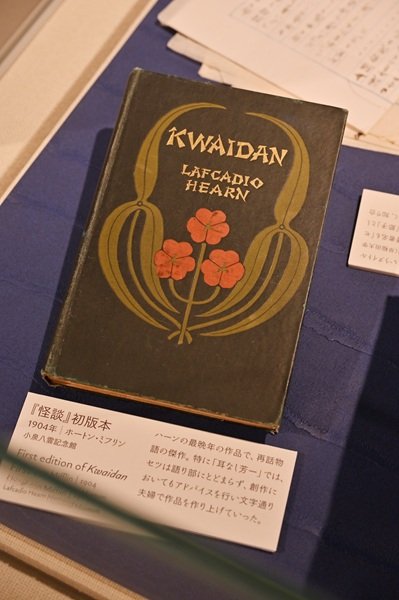

八雲が晩年に著した『怪談』に収められた作品は、日本語の読み書きができない八雲のためにセツが怪談や伝説を語り、八雲が創造力をかき立てて創作したもの。「こうした作品は『再話文学』と呼ばれるジャンルにあたります。語り部としてのセツがいなければ、生まれなかった作品です」と、同館学芸員の門脇実花子さん。「それまで恵まれた環境にあったとは言えない二人が出会い、一緒に暮らすことで、初めて安らかな家庭の温かさ、ありがたさを互いに実感できたのではないでしょうか」と続ける。日本語ができない八雲と英語ができないセツが、二人だけに通じる独特の言葉でしたためた手紙からは、二人の強い愛情がひしひしと伝わってくる。八雲の著作を閲覧できるコーナーもあるので、たっぷり時間をとって訪れたい。

旧居は記念館に隣接し、二人が暮らした屋敷と八雲が好んで眺めた庭が残されている。八雲はこの庭に現れたヘビがカエルを狙っているのを見て、自分の食べ物をヘビに与えてカエルを助けたこともあったそう。優しい人柄を思わせるエピソードから、ヘビとカエルがドラマの語り部役を担っていることにも合点がいく。

小泉八雲記念館

小泉八雲とセツの生涯を豊富な資料や遺品を用いて解説。「再話」コーナーでは、松江市出身の俳優・佐野史郎氏の朗読と山本恭司氏による音楽で山陰地方の怪談を楽しめる。

■9時~16時30分(4月~9月は~17時30分)/無休(メンテナンス休あり)/600円(小泉八雲旧居との共通券800円)/松江市奥谷町322/TEL:0852-21-2147

二人の愛用品も多く展示

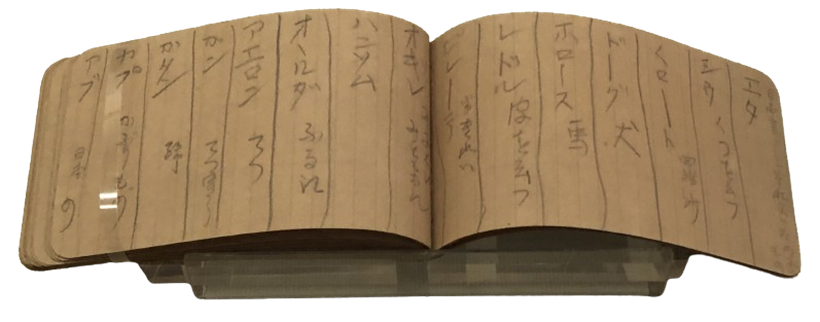

セツの単語帳。八雲から英語のレッスンを受け発音や意味を記した

セツの単語帳。八雲から英語のレッスンを受け発音や意味を記した

八雲は金具のデザインを気に入り多くのキセルを集めていた

八雲は竹細工の虫籠にスズムシやマツムシなどを飼いその音に耳を傾けた

館内に展示さている『怪談』初版本

小泉八雲と妻・セツ(写真/小泉八雲記念館)

「八雲とセツの面影を探して町歩きも楽しんで」と学芸員の門脇さん

小泉八雲旧居

小泉八雲とセツが1891年6月から11月まで暮らした旧松江藩士の武家屋敷。八雲が愛用した机とイス(レプリカ。本物は小泉八雲記念館に展示)があり、実際に座って執筆の様子を追体験できる。

■9時~16時30分(4月~9月は~17時30分)/無休(メンテナンス休あり)/400円(小泉八雲記念館との共通券800円)/松江市北堀町315/TEL:0852-21-2147(小泉八雲記念館)

塩見縄手に面して建つ小泉八雲旧居

見るもの全てが新鮮な松江暮らし

実は二人が松江で暮らした期間は1年3か月。旧居にいたのはわずか5か月だが、その時間以上に濃密な時だったと想像できる。旧居前の堀を渡れば松江城。二人は城内の城山稲荷神社、城の北東に位置する普門院、西へ少し離れた月照(げっしょう)寺なども訪れ、日本の文化や伝統を五感で感じるとともに怪談や伝説を収集した。

例えば八雲は城山稲荷神社の火除けのお札に興味を持ち、イギリスの博物館へ送ったこともある。普門院の住職を自宅に招き、同院に伝わる怪談「小豆(あずき)とぎ橋」を聞いた。月照寺は、知人宛ての手紙に「ここに居たい」と書くほど、八雲は気に入っていたようだ。

八雲の視点を借りて松江の名所旧跡を訪ねれば、また違った松江の魅力を実感できることだろう。

国宝 松江城

1611年に藩主の堀尾吉晴が築城。4重5階、地下1階、高さ約30メートルの天守は全国に現存する12天守の一つで、2015年に国宝に指定。最上階からは松江市街や宍道湖を一望できる。

■天守8時30分~16時30分(4月~9月は~17時30分)/無休/800円/松江市殿町1-5/TEL:0852-21-4030

城山稲荷神社

松江藩の基礎を築いた松平直政により創建。境内には石造りのキツネ(石狐)が多く並び、明治期には数千体もあったという。八雲もよく参拝し、数ある石狐の中でもこの2体を特にほめたという。

■拝観自由/松江市殿町477/TEL:0852-21-1389

普門院

約400年前、松江藩初代藩主堀尾吉晴により創建。境内にある観月庵は茶人としても知られる7代治郷(不昧公)が建てた。怪談「小豆とぎ橋」のゆかりの地だ。

■8時~16時/火曜休/300円/松江市北田町27/TEL:0852-21-1095

月照寺

松江藩主松平家の菩提寺。八雲もしばしば訪れ、夜な夜な動き出す墓所の大亀にまつわる話を著書で紹介した。亀の形をした台岩は長寿のご利益があるという。

■10時~15時30分(6月は~17時)/12月31日〜1月3日休/700円/松江市外中原町179/TEL:0852-21-6056

サンラポーむらくも

松江城近くにある宿泊施設で、レストランで八雲が好んだ料理を再現したコースが味わえる。写真は「拝啓 小泉八雲様 セツ様」6000円(ディナーのみ、5日前までに要予約)。牛乳豆腐のゼリー、ウナギけんちん焼き、しまね和牛の伊達巻寿し、目玉焼きを使った吸い物「エッグふぅ~ふぅ~」、コーヒーゼリーの全6品。

■ディナー17時~20時30分/日曜休/松江市殿町369/TEL:0852-21-2670

「怪談印」を販売中!

塩見縄手「幸せの黄金鯛焼き 松江北堀店」前の自動販売機で「怪談印」を販売している。題字は、地元書家の書き下ろし。「雪女」「大亀」「耳なし芳一」「化け狐」「河童」「子育て幽霊」の全 6 種類。 650 円。TEL: 0852-27-5843(松江観光協会)

お得に! 温泉&美食を堪能!

冬旅しまね 宿泊キャンペーン

2025年12月8日~2026年3月25日 ※2025年12月27日~2026年1月4日は除く

豊富な温泉と、松葉ガニ、しまね和牛、ノドグロなどの料理が楽しめる冬の島根。同キャンペーンでは、宿泊予約サイト「楽天トラベル」、「じゃらん」から対象となる宿泊プランを予約すると、2人以上の利用が条件で、3万2000円以上の利用につき5000円のクーポンが、1万6000円以上の利用につき2000円のクーポンが利用可能。詳しくは「しまね観光ナビ」。👉こちら

小泉八雲と妻・セツが出会い、暮らした「ご縁の国島根へ」2日目/出雲市へ続く

協力:島根県観光振興課

※記載内容はすべて掲載時のデータです。

(出典:「旅行読売」2026年1月号)

(Web掲載:2025年12月1日)

◆松江市、出雲市、島根県など中国旅行・ツアーは👉こちら

Tweet

Tweet Share

Share